Von Astrid Göschel, EU-Unternehmensbotschafterin, Spracharchitektin & Entwicklerin des Boxenstopp-Prinzips®

1. Eine Frage aus dem Hörsaal

Neulich, in einem Seminar an der Hochschule, stellte mir eine junge Studentin eine Frage, die mich jedes Mal aufs Neue berührt:

„Bin ich überhaupt gut genug? Oder bin ich einfach zu kompliziert, zu riskant, zu schwer fassbar?“

Ich unterrichte seit über zwanzig Jahren in einem Studiengang, der als Experiment begann. „Digitale Medien? Das braucht doch keiner“ hieß es damals. Wir starteten in einem Container, mit sechs Studierenden, zwei Studiengangsleiter – und mit viel Skepsis von Aussen. Aber auch mit der Überzeugung, dass hier etwas Neues entstehen würde.

Ich brachte mir meinen eigenen Wasserkocher mit – nicht sicher, ob es vor Ort heißen Tee geben würde. Rückblickend war das fast symbolisch:

Wer seine eigene Wärmequelle dabeihat, bleibt unabhängig.

Autonomie beginnt manchmal ganz unscheinbar.

Heute ist der Studiengang etabliert. Ich lehre dort Kommunikation, Persönlichkeitsbildung und Rhetorik.

Doch die Frage dieser Studentin bleibt aktuell:

2. Wenn Vielfalt zur Irritation wird

Viele, die anders denken, hören irgendwann dieselben Urteile:

-

- „Zu kompliziert.“

-

- „Zu riskant.“

-

- „Nicht anschlussfähig genug“

Unsere Gesellschaft liebt Linearität. Alles soll messbar, planbar, kontrollierbar sein. Systeme schaffen Ordnung – aber meist nur jende, die sich archivieren lässt.

Wer jedoch quer denkt, Zusammenhänge spürt oder intuitiv handelt, passt nicht in solche Raster. Statt diese Vielfalt zu würdigen, wird sie oft als Störung empfunden.

Das führt zu Selbstzweifeln, Rückzug oder Anpassung – manchmal sogar zum Ausbrennen.

3. Eine Antwort an die Zweifler

Ich habe der Studentin geantwortet:

„Ich kenne das. Selbst nach Jahrzehnten Erfahrung.“

Auch mir wurde oft gesagt: „Das ist zu komplex, das passt nicht.“

Nicht, weil ich es nicht kann – sondern, weil ich nicht ins Raster will.

Meine Botschaft an sie – und an alle, die zweifeln – lautet:

👉 Zweifle nicht an dir. Das Problem liegt nicht in dir, sondern in Systemen, die Ordnung erzwingen möchten – manchmal auf Kosten von Lebendigkeit.

Was hilft?

-

Erkennen, wo dich eine Schablone einengt.

-

Entscheiden, ob du dich anpassen oder dein eigenes Feld gestalten willst.

-

Kooperieren, statt zu konkurrieren – Erfahrung trifft auf neue Perspektiven.

Autonomie bedeutet nicht, alles allein zu machen.

Autonomie bedeutet, bewusst zu wählen, wo man hingehört – und wo nicht.

Was kannst du tun? | Bleib unbedingt erwachsen!

-

- Erkenne, wo dich eine Schablone presst.

-

- Entscheide dich: Willst du dich dort einpassen – oder dein eigenes Feld schaffen?

-

- Suche Kooperation statt Konkurrenz: Du bringst deine Erfahrung, andere bringen neue Tools. Gemeinsam entsteht Neues.

Das ist Autonomie. Und Autonomie entsteht nicht dadurch, dass man alles alleine macht, sondern dadurch, dass man bewusst entscheidet, wo man hingehört – und wo nicht.

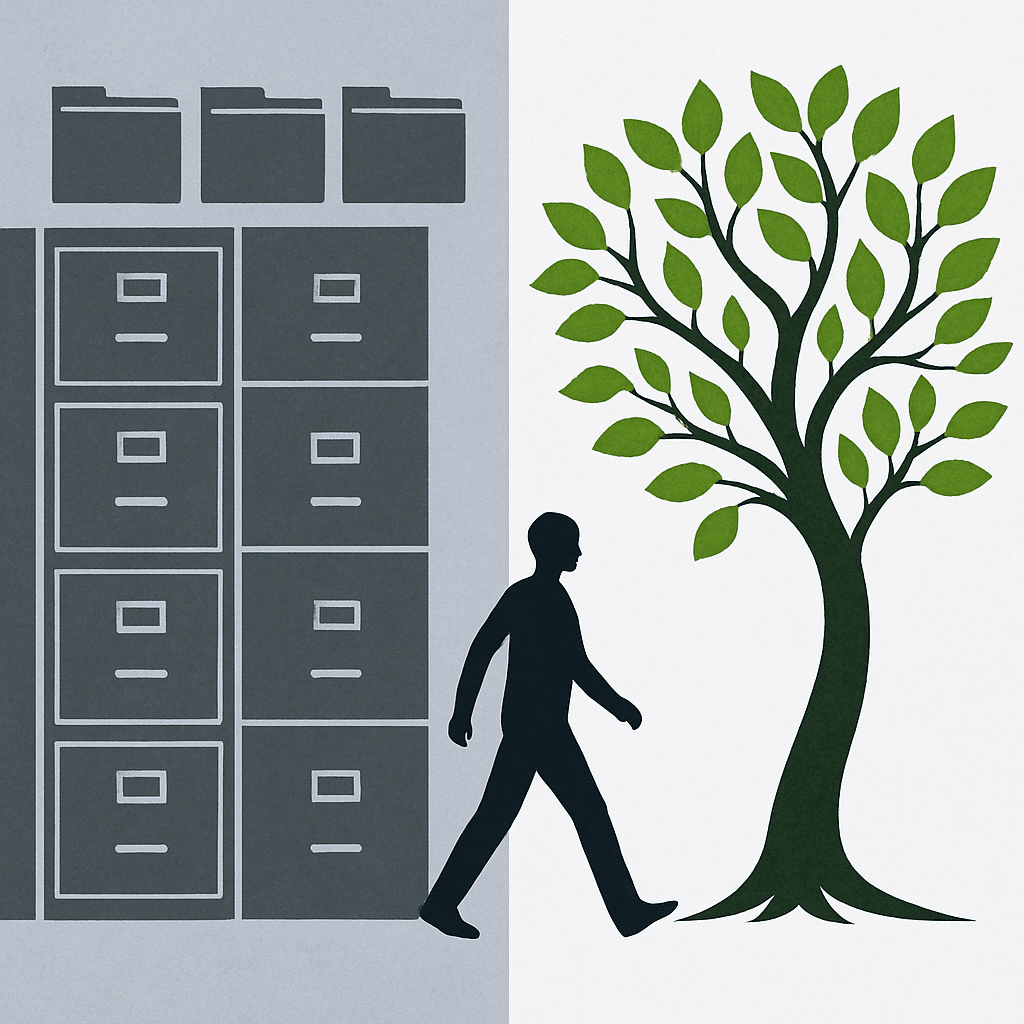

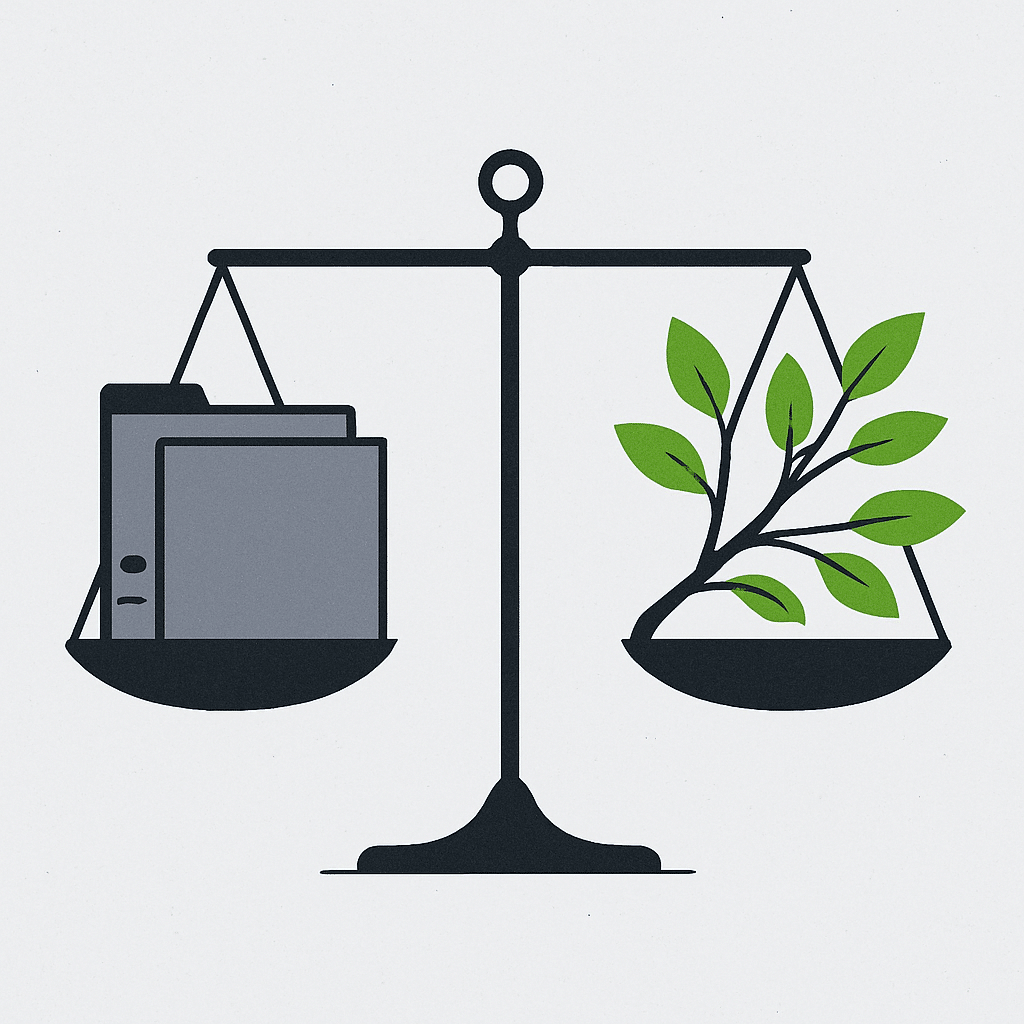

4. Zwei Logiken: Archiv und Organismus

Der Historiker Yuval Noah Harari beschreibt zwei Prinzipien, die hier Orientierung geben können:

Archivlogik

Sie schafft Ordnung durch Festhalten, Verwalten und Dokumentieren. Das gibt Stabilität – kann aber dazu führen, dass Menschen zu Objekten eines Systems werden.

Organische Ordnung

Lebendige Systeme sichern sich durch Bewegung und Anpassung. Natur funktioniert so: Sie verändert sich, um zu bleiben.

Beide Logiken haben ihre Berechtigung.

Problematisch wird es, wenn man sie verwechselt – wenn Menschen zu standardisierten Elementen eines Prozesses werden, statt als Mitgestaltende gesehen zu werden.

Archivlogik sorgt für Struktur – organische Ordnung für Entwicklung.

Erst im Zusammenspiel entsteht Kultur.

Das ist das Wesen von Archivlogik in ihrer extremsten Form: Sie macht Menschen zu Objekten, Rohstoffen, Zutaten. Organische Ordnung dagegen sieht den Menschen als Subjekt, das mit am Tisch sitzt – als Teil eines lebendigen Prozesses, nicht als Mittel zum Zweck.

5. Die Entscheidung

Unsere Aufgabe – ob jung oder erfahren – besteht darin, bewusst zu wählen:

-

Wo folge ich der Struktur, um Sicherheit zu haben?

-

Wo wähle ich Veränderung, um lebendig zu bleiben?

-

Wo finde ich Räume, in denen Entwicklung möglich ist?

Manchmal braucht man Stabilität. Aber wer spürt, dass er mehr ist als ein „verwaltetes Objekt“, darf den nächsten Schritt wagen.

6. Mut zur Komplexität

Ich habe meiner Studentin – und mir selbst – gesagt:

„Lass dir nicht einreden, dass du zu kompliziert bist. Du bist nicht falsch – du bist früh dran. Systeme, die nur Linearität kennen, brauchen deine Komplexität. Systeme, die nur Struktur kennen, brauchen deine Lebendigkeit.“

Die Zukunft entsteht dort, wo wir Gegensätze verbinden:

Erfahrung und Innovation.

Linearität und Komplexität.

Ordnung und Freiheit.

Das ist der Weg in eine neue Kultur –

eine Kultur, in der Erfolg aus Balance entsteht, nicht aus Anpassung.

Weiterführend

Wenn Sie mehr erfahren möchten über Balanzielle Führung oder Mentale Boxenstopps für Entscheider,

empfehle ich Ihnen das innovative HRM.